INFORMATION

LINE UP

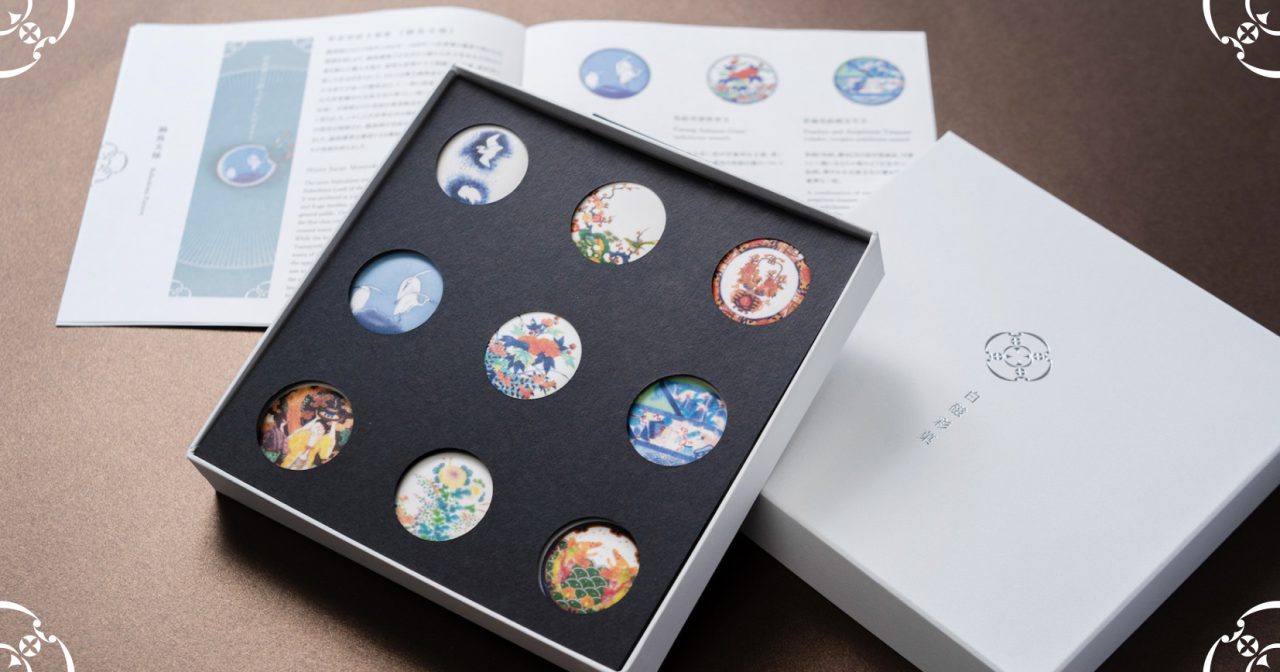

白磁彩菓 肥前皿絵文様菓

《有田様式》

STORY

有田焼には今に続くいくつかの伝統的な様式があります。それらは有田焼が初めて創られた17世紀初頭から80年ほどの間に段階的に成立しました。初期の頃の素朴な様式から次第に洗練され、華やかさを増していきました。柿右衛門様式、古伊万里金襴手様式はヨーロッパへ輸出され、王侯貴族が競ってコレクションするほど人気の商品となりました。鍋島様式は佐賀鍋島藩から将軍家、大名家への献上品、贈答品として贈られ、日本の武家社会で流行しました。いずれの様式においても技術力の進歩に加えてその時々の世相、流行を反映し、ニーズに応え、新しいデザインを作り出していったと考えられています。

初期伊万里様式

初期色絵様式

柿右衛門様式

古伊万里金襴手様式

鍋島様式

肥前皿絵文様菓 《有田様式》

価格 | 2,200円(税込)

数量 | 直径45㎜ 5枚入

パッケージサイズ | 297×64×26㎜

白磁彩菓 肥前皿絵文様菓

《鍋島文様》

STORY

鍋島焼とは江戸時代(1603年~1868年)に佐賀藩の藩窯で焼かれた磁器を指します。鍋島藩窯では有田から離れた伊万里市大川内山に最も優れた職人を集め、厳格な管理の下で精緻で高品質、意匠性に富んだ作品を作りました。それらは藩主鍋島家から将軍家への献上品、大名家や公家への贈答品として、一般に流通することはありませんでした。五代将軍綱吉の元禄文化の華々しい頃には(17世紀後半から18世紀初頭)、手間暇かけた色絵の最高級品を作り、上流階級の生活を贅沢に彩りました。しかし八代将軍吉宗の倹約令により(1716年以降)色絵具の使用が制限され、鍋島焼は色絵を用いない染付が中心になっていきました。鍋島藩窯は幕府による藩制が終了すると、明治四年(1871年)にその役割を終えました。

青磁染付三壺文

染付鷺文

色絵芙蓉秋草文

青磁色絵桃宝尽文

染付唐花放射文

肥前皿絵文様菓 《鍋島文様》

価格 | 2,200円(税込)

数量 | 直径45㎜ 5枚入

パッケージサイズ | 297×64×26㎜

白磁彩菓 肥前皿絵文様菓

《明治有田超絶技巧》

STORY

江戸時代末期の1841年(天保12年)、久富与次兵衛は1757年以来途絶えていたやきものの輸出を蔵春亭三保の名で再開し、有田焼は再び世界の舞台に立ちました。有田焼に初めてブランド名を用いたと言われています。明治の時代となった1875年(明治8年)、各国が競って新しい技術や文化を披露する万国博覧会に出展するため、深川栄左衛門、辻勝蔵、深海墨之介、手塚亀之助らは合本組織香蘭社を設立し、国の威信をかけた作品作りに邁進します。技術を駆使した大型の壺や大皿に、精緻で繊細な絵柄を施した作品はどれも力作揃いで、輝かしい栄誉を得ました。1879年(明治12年)辻、深海、手塚らは香蘭社を離れて精磁会社を設立し、香蘭社は深川家の単独経営となりましたが、その後も両社は高品質な日本のやきものを世界に届けました。

色絵樹下唐人文

色絵菊花文

色絵双魚花文

金彩鳳凰花唐草文

色絵獅子牡丹文

肥前皿絵文様菓 《明治有田超絶技巧》

価格 | 2,200円(税込)

数量 | 直径45㎜ 5枚入

パッケージサイズ | 297×64×26㎜

- 「3種セレクト」1,300円(税込) お気軽なお手土産に3個入り

- 「個包装」400円(税込) ちょっと添えたい1個ずつ袋入り

- 「9種セレクト」4,000円(税込)、「全15種セット」6,480 円(税込) 大切な方への御贈答用に

SHOP

《ONLINE SHOP オンラインショップ》

商品購入ご希望の方はこちらよりアクセスして下さい。

《ふるさと納税》

《佐賀県有田町》

-

佐賀県立九州陶磁文化館

ミュージアムショップ -

〒844-8585 佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙3100−1

電話:0955-43-3681

営業時間:9:00 - 17:00

月曜休館(月曜が祝休日の場合は翌日)

https://saga-museum.jp/ceramic/ -

arita mononosu

佐賀県陶磁器工業協同組合ギャラリー -

〒844-0026 佐賀県西松浦郡有田町外尾町 1217 丙

電話:0955-42-3164

営業時間:8:30 - 17:00

https://arita-mononosu.jp/ - 有田駅構内 「有田銘品館」

-

〒844-0018 佐賀県西松浦郡有田町本町丙有田駅構内

電話:0955-43-3020

営業時間:9:00 - 17:00(10:45~11:45昼休) - 有田館

-

〒844-0005 佐賀県西松浦郡有田町幸平1-1-1

電話:0955-41-1300

営業時間:9:30~17:00

定休日:年末年始

https://www.arita.jp/spot/post_45.html

《佐賀県佐賀市》

- SAGAMADO(サガマド)

-

〒840-0801 佐賀市駅前中央一丁目4番17号

コムボックス佐賀駅前1階

電話:080-2743-2856

営業時間:10:00~20:00

https://sagamado.jp/ - sagair (サガエアー)

-

〒840-2212 佐賀県佐賀市川副町大字犬井道9476-187

九州佐賀国際空港旅客ターミナルビル2階

電話:0952-46-2080

営業時間:8:30~最終便出発15分前まで

https://sagair-saga.com/

《佐賀県唐津市》

- KARAE SHOP(カラエショップ)

-

〒847-0045 佐賀県唐津市京町1783

電話:0955-53-8065

営業時間:10:00〜18:00

https://karaeshop.base.shop/

《佐賀県武雄市》

- 武雄 旅 書店

-

〒843-0024 武雄市武雄町大字富岡294

電話:0954-22-2542

営業時間:8:00〜21:00

https://www.instagram.com/takeotravel_info_books/